Заглянуть под сознание

Feb. 14th, 2014 10:14 pmOriginally posted by ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif) nature_wonder at Заглянуть под сознание

nature_wonder at Заглянуть под сознание

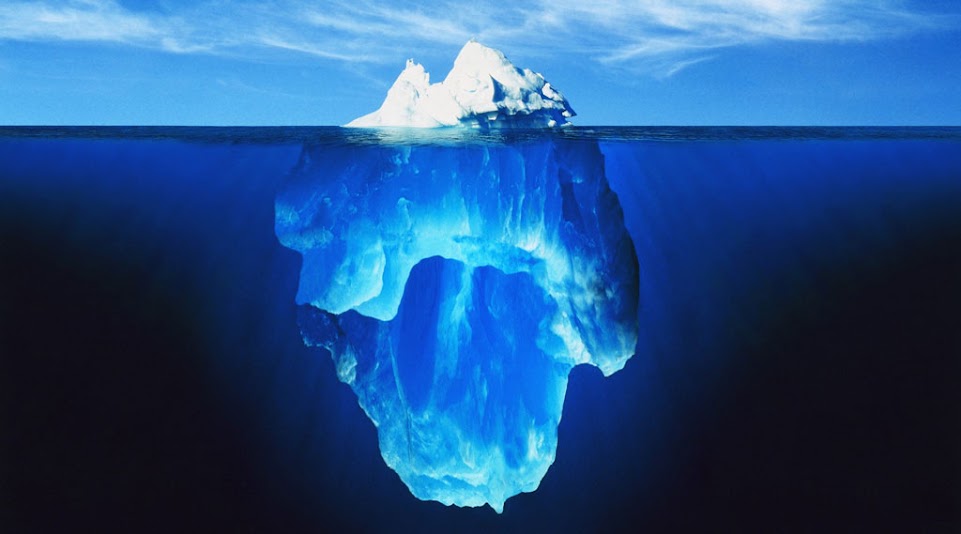

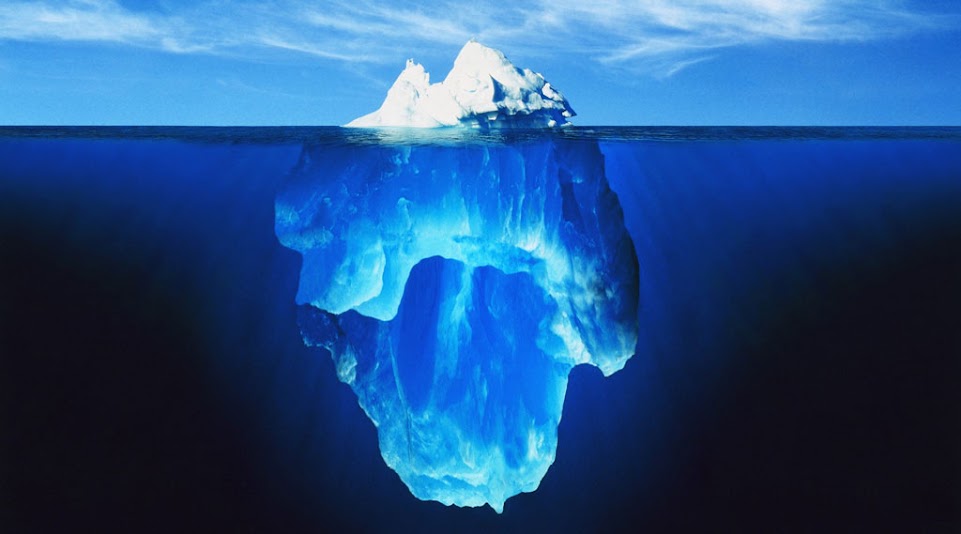

Сначала всерьез, затем не очень. В когнитивных науках наметилась тенденция, которая кажется мне исключительно важной (и показательной): все больше исследований посвящено управляющим стимулам, действующим минуя сознание. Стимулами могут быть самые безобидные вещи, вроде обычной картинки или внешне нейтральной последовательности событий. Однако они достоверным образом влияют на поведение человека, о чем тот не в силах догадаться. Это область экспериментов, где сторонний наблюдатель знает о причинах того или иного решения испытуемого лучше, чем он сам.

Тема, конечно, не нова. Но в последнее время такие опыты стараются сочетать с одновременным измерением активности мозга. Это позволяет увидеть скрытые реакции психики. Есть техники предъявления изображений, не улавливаемых сознанием. Скажем одновременно показывать разные картинки правому и левому глазу – сознательно человек будет видеть либо одну, либо другую, но не обе сразу (binocular rivalry и flash suppression). При этом вполне естественно, что изображения лиц вызывают у человека более эмоциональную реакцию, чем изображения нейтральных объектов (обычно используют типичный дом). Если эти изображения показывать указанным выше способом, человек их не замечает. Однако его мозг, тем не менее, на них реагирует и активизируется по-разному, в зависимости от класса предъявляемого объекта. Причем лицо становится видимым для человека раньше, чем дом. Это означает, что механизмы восприятия, независимые от сознания, способны распознать, к какой категории относится «невидимый» объект. И если он социально значим, привлечь внимание сознания существенно быстрее.

Можно предъявлять стимулы явно. Изображение лица на мониторе, показанное перед выполнением задания, влияет на точность его выполнения. Правда, не совсем очевидным способом. На испытуемых азиатов (так в статье) лицо оказывает гораздо большее влияние – их результат улучшается – нежели на американцев европейского происхождения. Тут, конечно, нельзя удержаться от мысли, что повсеместное развешивание портретов руководителей – не пустое занятие. Важная новость в том, что на предъявление лица мозг азиатов и евроамериканцев реагирует прямо противоположным образом. Ученые, проводившие этот эксперимент, пишут, что целенаправленно измеряли у испытуемых ЭЭГ-сигнал, обычно ассоциируемый с детектором ошибок (Error-related negativity (ERN)). Изображение лица приводило к повышению интенсивности сигнала у азиатов и уменьшению у белых американцев. Ученые предложили свою трактовку результата (который явился для них неожиданностью), но я оставляю желающим возможность подумать об этом самостоятельно. Самым главным моментом в этой истории мне лично представляется тот факт, что ERN оказался зависим от культурного происхождения. Дело в том, что ERN, как установлено предыдущими исследованиями, запускается независимо от сознания. Следовательно, культурная и социальная среда оказывает воздействие не только на работу высших психических процессов, но и на механизмы более низкого, досознательного уровня.

Troiani et.al (2014) Unseen fearful faces promote amygdala guidance of attention -- Soc Cogn Affect Neurosci [Abstract]

Jiyoung Park and Shinobu Kitayama (2014) Interdependent selves show face-induced facilitation of error processing: cultural neuroscience of self-threat -- Soc Cogn Affect Neurosci [Abstract]

* * *

Думаю, что эксперименты такого рода будут только множиться. И будут поставлять новую пищу для размышлений профессиональных философов. Жизнь обычных людей, по-видимому, не избежит опосредованного влияния этих экспериментов. Здесь как раз хороший повод дать слово уже знакомому пациенту N.( Read more... )

Тема, конечно, не нова. Но в последнее время такие опыты стараются сочетать с одновременным измерением активности мозга. Это позволяет увидеть скрытые реакции психики. Есть техники предъявления изображений, не улавливаемых сознанием. Скажем одновременно показывать разные картинки правому и левому глазу – сознательно человек будет видеть либо одну, либо другую, но не обе сразу (binocular rivalry и flash suppression). При этом вполне естественно, что изображения лиц вызывают у человека более эмоциональную реакцию, чем изображения нейтральных объектов (обычно используют типичный дом). Если эти изображения показывать указанным выше способом, человек их не замечает. Однако его мозг, тем не менее, на них реагирует и активизируется по-разному, в зависимости от класса предъявляемого объекта. Причем лицо становится видимым для человека раньше, чем дом. Это означает, что механизмы восприятия, независимые от сознания, способны распознать, к какой категории относится «невидимый» объект. И если он социально значим, привлечь внимание сознания существенно быстрее.

Можно предъявлять стимулы явно. Изображение лица на мониторе, показанное перед выполнением задания, влияет на точность его выполнения. Правда, не совсем очевидным способом. На испытуемых азиатов (так в статье) лицо оказывает гораздо большее влияние – их результат улучшается – нежели на американцев европейского происхождения. Тут, конечно, нельзя удержаться от мысли, что повсеместное развешивание портретов руководителей – не пустое занятие. Важная новость в том, что на предъявление лица мозг азиатов и евроамериканцев реагирует прямо противоположным образом. Ученые, проводившие этот эксперимент, пишут, что целенаправленно измеряли у испытуемых ЭЭГ-сигнал, обычно ассоциируемый с детектором ошибок (Error-related negativity (ERN)). Изображение лица приводило к повышению интенсивности сигнала у азиатов и уменьшению у белых американцев. Ученые предложили свою трактовку результата (который явился для них неожиданностью), но я оставляю желающим возможность подумать об этом самостоятельно. Самым главным моментом в этой истории мне лично представляется тот факт, что ERN оказался зависим от культурного происхождения. Дело в том, что ERN, как установлено предыдущими исследованиями, запускается независимо от сознания. Следовательно, культурная и социальная среда оказывает воздействие не только на работу высших психических процессов, но и на механизмы более низкого, досознательного уровня.

Troiani et.al (2014) Unseen fearful faces promote amygdala guidance of attention -- Soc Cogn Affect Neurosci [Abstract]

Jiyoung Park and Shinobu Kitayama (2014) Interdependent selves show face-induced facilitation of error processing: cultural neuroscience of self-threat -- Soc Cogn Affect Neurosci [Abstract]

* * *

Думаю, что эксперименты такого рода будут только множиться. И будут поставлять новую пищу для размышлений профессиональных философов. Жизнь обычных людей, по-видимому, не избежит опосредованного влияния этих экспериментов. Здесь как раз хороший повод дать слово уже знакомому пациенту N.( Read more... )